●김호림

“그게 무슨 말이냐” 하고 묻지 않을 수 없었다. 정말이지 봉창을 두드리는 소리 같기 때문이었다. 용정은 1886년 조선인들이 지은 이름이지만 최초의 주민은 조선인이 아니었다고 한다. 동네 지명 역시 이 용정이 첫 이름이 아니라고 한다.

용정에 처음으로 조선인 마을이 생긴 것은 1877년 봄이었다. 조선 평안북도의 김언삼, 함경북도의 장인석, 박윤언 등의 식솔 열네 가구가 이곳에 초가를 짓고 화전을 일궜다. 그 후 조선인들이 하나, 둘 모여들면서 차츰 큰 마을을 이루게 되였다. 이때 마을은 육도하 기슭에 있다고 해서 육도구(六道沟)로 불렸다고 한다.

그런데 이에 앞서 육도하 기슭에는 벌써 웬 사람들이 살고 있었다.

그런데 이에 앞서 육도하 기슭에는 벌써 웬 사람들이 살고 있었다.

“이때 육도하 남쪽에는 만족들이 세운 동네가 먼저 있었다고 합니다.” 현지의 안내를 맡았던 오정 묵도 이 이야기를 처음 들었을 때 무척 뜻밖이었다고 말한다.

오정묵은 용정 현지에서 이름 있는 한의사인데 오래전부터 용정의 문화재를 발굴, 복구하는 작업을 진행하고 있었다. 고향에 대물림의 비방처럼 뭔가 의미 있는 흔적을 남기고싶다는것. 그래서 마치 병명을 기억하듯 용정의 유적과 이야기들을 적지 않게 알고있었다.

1860년대 흑룡강성의 녕안, 해림 등 지역에 살고 있던 만족들이 전란 등을 피해 연변일대로 천이했다. 이때 육도하 남쪽 기슭에 네 가구의 만족사람이 자리를 잡았다고 한다. 지금의 용정 옛 우물의 강 건너 바로 남쪽에 위치한 이 마을은 당시 “태성루(泰盛楼)”로 불렸다고 전한다. 후날 이 고장에 이사짐을 풀었던 조선인들은 또 이 마을을 네가구의 마을이라는 의미의 “4호동(四戶洞)”이라 불렀다고 한다.

그러나 4호동의 사람들도 이 고장의 최초의 주민은 아니었다. 1886년 봄, 육도구의 한 촌민이 밭을 갈다가 돌담 밑에 묻혀있는 옛 우물을 발견한다. 옛날 이 고장에 살있던 선민들이 그때까지 어딘가에 숨기고 있었던 실체를 드러내는 순간이었다. 그무렵 벌써 발견되였는지는 몰라도 강 건너 서쪽의 동흥촌에는 천 년 전의 옛 성곽이 있었다. 우물을 팠던 사람들과 그들이 살던 옛 마을은 언제부터인가 이름마저 뭔지 모르는 흘러간 옛 이야기로 되고 있었다.

각설하고, 마을사람들은 합심하여 돌담을 허물고 우물을 깨끗하게 가셔냈으며 나중에 나무를 찍어다가 우물에 용두레를 만들었다. 희한하게도 이때 용두레를 만든 사람은 조선인이 아니라 웬 중국인이라고 한다. 산해관 남쪽에서 왔던 중국인들도 이 무렵 육도구에 자리를 잡고 있었던 것이다. 아무튼 그때부터 마을사람들은 용두레로 물을 길었고 길손들도 용두레로 물을 퍼올려 갈한 목을 적셨다. 육도구는 차츰 한입 건너 두입 “용두레촌”이라는 이름으로 불리게 되였다.

육도구 아니 용두레촌의 최초의 주민인 장인석은 천자문을 읽은 사람이었다. 그는 박윤언과 상의하고 용두레의 용(龙)자와 우물 정(井)자를 합쳐 마을의 이름을 “용정촌”이라고 지었다. “용정”은 1900년 청나라 관방에서 “육도구”와 “용정촌”을 함께 쓰면서 문헌에 등장하며 그후 정식으로 “용정촌”이라고 명명하면서 이 고장의 지명으로 고착된다.

전설속의 신비한 동물 용은 그렇게 옛 우물의 두레박이 퍼 올린 감미로운 물처럼 마을이름을 적시고 있었다.

용정촌은 조선에서 북간도로 넘어오는 길목에 위치, 뒤미처 주막이 섰고 잡화점과 음식점이 섰으며 1907년에는 100여 가구의 큰 마을로 되였다. 1910년 일본이 영사관을 세우면서 용정은 그들이 간도를 통치하는 중심지로 되였다.

용정촌 부근에는 마을들이 줄레줄레 생겨났다. 이 마을들도 용정촌처럼 겨끔내기로 이름에 “용(龙)”자를 달았다. 용산, 용강, 용해, 용광, 용명, 용신, 용승, 승용, 용암, 용하, 용지, 용천, 구용, 용북, 용동, 쌍용… 아닌게아니라 용은 마을의 입구에 수호신으로 세우는 장승 격이 되고 있는것 같았다.

용정서쪽의 비암산기슭에 세웠던 사찰도 용 이름자를 달았다고 한다. 일명 용주사(龙珠寺), 전하는데 의하면 사찰자리가 마치 용이 여의주를 얻으려고 해란강에 머리를 쑥 내민 모양과 흡사하다고 해서 지은 이름이라고 한다.

오정묵은 언제인가 그 이야기의 진실을 확인하느라고 비암산 기슭을 헤집고 다녔다고 한다. 알고 보니 이 사찰은 1920년에 세워졌는데 수수대를 엮고 흙을 바른 토벽의 암자모양이이었으며 스님 셋이 상시적으로 거처하고 있었다.

“일본인들이 있을 때 벌써 빈 절이 되였고 1948년에 완전히 무너졌다고 합니다.”

그 무렵 용주사는 어느새 현지사람들의 기억에서 가물가물 사라지고 있었다. 사찰자리 부근 농가의 돼지우리에 덮여있는 몇 장의 옛 기와가 사찰의 목탁소리를 간신히 붙들어 매고 있었다.

현지의 학자들도 지명에 나타나는 용 이름을 거개 수호신으로 해석하고 있다. 낯선 이역에 새로 정착하면서 아무런 힘도 없었던 백의겨레의 이민들에게 정신적인 위안을 주었다는 것. 하긴 용은 초자연적인 힘을 가진 신 같은 존재로서 인류가 경외하는 대상이면서 또한 숭배하는 대상이였다. 당시 쪽지게를 메고 두만강을 건넜던 이민들은 하늘아래 두 손밖에 의지할데 없는 처지였다. 이민들은 가공할 힘을 갖고있는 신성한 “용”을 거주지에 갖다 붙이고 이 용이 그들을 수호한다는 믿음으로 마음의 위안을 얻었다는 것이다.

이주민들의 이런 정서는 풍수 담으로 엮고 있는 “용정전설”에 그대로 고스란히 묻어나고 있다.

전하는데 의하면 옛날 이씨 성의 농부가 육도하 기슭에 와서 집을 잡았다. 그때 이 고장은 천년 묵은 옥토여서 농사가 아주 잘 되였다. 그런데 한밤중이면 집에 이상한 자취소리가 나고 그림자들이 언뜻언뜻 비꼈다. 큰 소리를 쳐서 그림자를 쫓으니 이번에는 땅속에서 소리가 나고 집이 통째로 막 흔들렸다.

“이건 내게 맞지 않는 집터이구나!”

이 씨 농부는 부득불 다른 곳에 자리를 뜨려고 했다. 이때 풍수장이가 와서 자리를 보더니 극구 이씨 농부를 말렸다.

“이건 명당자리입니다. 이 밑에 진짜 용 누워있는데 당신이 그만 용의 꼬리우에 집을 지은 겁니다. 용이 꼬리를 흔들어 당신네를 쫓은거지요.”

풍수장이는 용머리의 앞으로 집을 옮기게 했는데 그곳이 바로 지금의 용자리라고 한다. 이렇게 되니 용정은 좌청용과 우백호, 현무, 주작을 고루 갖추게 되여 풍수설에서 말하는 으뜸가는 양택(阳宅)으로 되였다.

용의 내원을 둘러싸고 전하는 “용정전설”은 이밖에도 여러 개나 되며 모두 “용 전설”이 깃들어있다. 이런 “용의 전설”은 또 용자 돌림의 지명처럼 용정의 곳곳에 널려있다.

솔직히 용에 나타나는 “용 전설”은 전혀 이상하지 않다. 옛날부터 자연의 경외와 신비함을 드러내기 위해 늘 신화의 옷을 입혔기 때문이다. 또 용 우리 겨레에게 옛날부터 신성시되던 전설속의 동물이였다. “삼국유사”는 신라의 시조 박혁거세의 부인인 알영은 우물에 계용이 나타나서 왼쪽 겨드랑이로 낳은 여자아이라고 기재하고 있다. 그러고 보면 박혁거세의 왕후 알영은 용녀인것이다. 그후 고려왕 왕건도 용 후손으로 기재되여있다. 륙도하의 기슭에 등장하는 “용의 전설”은 용정이라는 이름과 마찬가지로 난데없이 생긴게 아니라는 얘기이다.

1980년대 연변 사학자들이 조사, 고증한데 의하면 용정부근 조선족마을의 사람들은 옛날 해마다 정월 대보름이면 “용알뜨기”를 놀이를 했다고 한다. “용알뜨기”는 우물에 비낀 보름달을 건진다는 것으로 전날밤 용이 내려와서 우물에 알을 낳는데 알이 들어있는 그 물을 먼저 떠서 밥을 지으면 가족이 무병하고 장수한다는 속신(俗信)때문이라고 한다. 연변의 이 민간 풍속은 옛날 한국 경기도 지역에서 유행하던 풍속과 비슷하다.

이밖에 촌민들은 또 수재를 막기 위해 용왕에게 제사를 지내는 일도 있었으며 가물이 들 때는 기우제를 지내고 용왕을 위로했다고 한다.

그러나 현지에 잔존하고 있었던 이런 오랜 풍속은 오래전부터 벌써 이름 그대로 “용 전설”로 되고 있었다. “문화대혁명”을 거치면서 드디어 흔적도 없이 모두 소실되였기 때문이다. 용두레우물은 용정이라는 이름을 만들었지만 그렇다고 예외가 되지 않았다. 1930년대 우물가에 세워졌던 석물 “용정기원지명지정천(龙井起源地名地井泉)”은 “문화대혁명” 때 형체 없이 훼손되였으며 옛 우물은 흙과 돌에 몽땅 묻혀버렸다. 1986년, 용정 옛 우물은 다시 복원되였지만 상징적인 의미로 남았을 뿐이며 우물물은 더는 퍼올릴수 없게 되였다.

천년의 용두레우물은 세상에 얼굴을 잠깐 내밀었다가 불과 100여년 만에 또다시 “용의 전설”로 돌아간것이다.

정말이지 옛날 육도하에 가락처럼 울리던 용두레소리가 그립다. 고요한 달빛아래 우물가에 앉으면 금세 어디선가 용두레 소리가 귀가에 울릴것 같다. 아, 언제면 두레박을 잣아 옛 동네의 이야기를 다시 물처럼 퍼올릴 수 있을가......

/김호림

BEST 뉴스

-

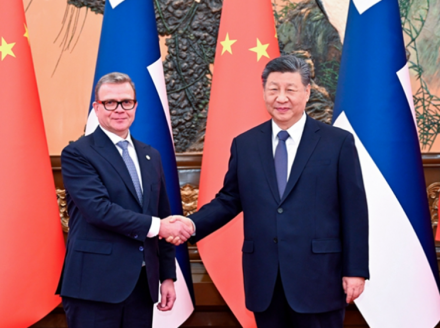

마두로 체포 이후, 북한은 무엇을 보았나

글|안대주 국제 정치는 종종 사건 자체보다 ‘언제’ 벌어졌는지가 더 많은 것을 말해준다. 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 전격 체포한 직후, 그리고 이재명 대통령의 방중 일정과 맞물려 북한이 고초음속 미사일 발사 훈련을 공개했다. 단순한 군사 훈련의 공개로 보기에는 시점... -

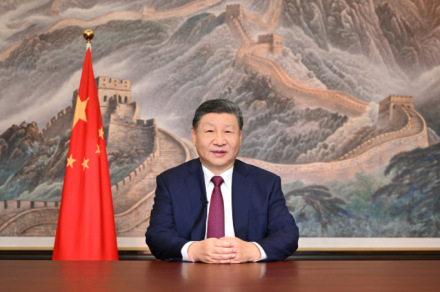

중국을 말하기 전에, 우리는 무엇을 보고 있는가

글|허훈 한국 사회에서 ‘중국’은 더 이상 하나의 국가가 아니다. 혐오와 공포, 불신과 조롱이 뒤엉킨 감정의 대상이 됐다. 정치권과 유튜브, 포털 알고리즘은 이 감정을 증폭시키고, 우리는 어느새 중국을 이해하기보다 소비하고 있다. 중국을 모른 채 중국을 단정하는 일이 일상이 됐다. 조창완의... -

사료 왜곡 논란 부른 《태평년》의 ‘견양례’

글|안대주 최근 중국에서 개봉한 고장(古裝) 역사 대작 드라마 《태평년》이 고대 항복 의식인 ‘견양례(牵羊礼)’를 파격적으로 영상화하면서 중국 온라인을 중심으로 거센 논쟁을 불러일으키고 있다. 특히 여성의 신체 노출과 굴욕을 암시하는 연출, 극단적인 참상 묘사는 “역사적 사실을 넘어선 과도한 각색”... -

![[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕](/data/news/202601/news_1768862127.1.jpg)

[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕

중국 전통 사회의 성 문화는 하나의 얼굴을 갖지 않았다. 그것은 계층에 따라, 권력의 높이에 따라 전혀 다른 모습으로 작동했다. 누군가에게 성은 권력의 특권이었고, 다른 누군가에게는 평생 지켜야 할 의무이자 족쇄였다. 이 극단적인 대비의 출발점에는 언제나 황제가 있었다. 중국 역사에서 황제는 단순한... -

서울에서 2년, 드라마가 말하지 않는 ‘한국의 계급’

글|안대주 서울에서 2년을 살고 나서야, 이 말을 꺼낼 수 있게 됐다. 현실의 한국 사회는 우리가 드라마를 통해 익숙해진 모습과는 크게 다르다. 회사의 해외 파견으로 처음 서울에 왔을 때, 머릿속은 한류 드라마의 장면들로 가득 차 있었다. 재벌가와 상속자, 가난한 주인공의 신... -

중국의 도발, 일본의 침묵… 결승전은 반전의 무대가 될까

“일본은 코너킥으로만 득점한다.” “선수들은 어리고, 쓸모없다.” “일본은 이미 끝났다.” 중국의 입장에서는 이 말이 사실이라면 좋겠지만, 문제는 축구가 언제나 말과 반대로 흘러왔다는 점이다. 이런 발언은 종종 상대를 무너뜨리기보다, 잠자고 있던 본능을 깨운다. 이쯤 되면 묻지 않을 수 없다. 중국은, 괜...

실시간뉴스

-

[기획 연재 ⑦] 세 번의 성 인식 전환

![[기획 연재 ⑦] 세 번의 성 인식 전환](/data/news/202601/news_1769843842.1.png)

-

[기획 연재 ⑥] 가장 많은 규제, 가장 적은 선택―평민의 성 문화

![[기획 연재 ⑥] 가장 많은 규제, 가장 적은 선택―평민의 성 문화](/data/news/202601/news_1769729295.1.jpg)

-

[기획 연재 ⑤] 법 바깥의 세계, 강호…범죄와 결합한 성

![[기획 연재 ⑤] 법 바깥의 세계, 강호…범죄와 결합한 성](/data/news/202601/news_1769589935.1.png)

-

[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대

![[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대](/data/news/202601/news_1769224829.1.png)

-

[기획 연재 ③] 향신 계층과 성 권력의 민낯

![[기획 연재 ③] 향신 계층과 성 권력의 민낯](/data/news/202601/news_1769081302.1.png)

-

[기획 연재 ②] 도덕을 말하던 자들의 은밀한 향락

![[기획 연재 ②] 도덕을 말하던 자들의 은밀한 향락](/data/news/202601/news_1768997005.1.png)

-

[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕

![[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕](/data/news/202601/news_1768862127.1.jpg)

-

서울에서 2년, 드라마가 말하지 않는 ‘한국의 계급’

-

“홍콩 반환, 무력으로 막을 수 있다고 믿었다”…

-

역사 속 첫 여성 첩자 ‘여애(女艾)’… 고대의 권력 판도를 뒤집은 지략과 용기의 주인공

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)