- 행운과 세파속의 민국여성들[시리즈⑥]

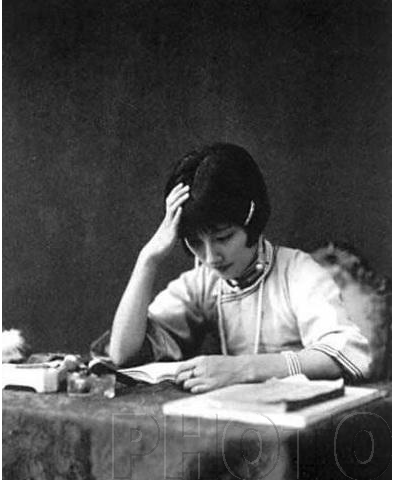

[동포투데이] 육소만(陆小曼)은 중국 역사상 세기를 빛낸 여성으로 그 미모와 더불어 미술창작, 산문창작 및 연극창작과 번역창작 등 다 방면으로 재능을 과시한 중국문예계의 여걸이다.

육소만은 1903년 11월 7일, 상해에서 태어났고 1909년 모친과 함께 북경에 거주하고 있는 부친한테로 가게 된다. 그 이듬해 육소만은 북경 여자사범대학 부속 소학에 입학, 1918년 북경성심학당(入北京圣心学堂)에 들어가 공부하게 되었으며 그 해 부친 육정(陆定)은 어린 딸을 위해 전문 영국 여교사를 초빙해 영어를 가르치게 했다.

부친과 영국 여교사의 각별한 정성과 관심 그리고 자신의 총명과 노력으로 어린 육소만의 영어수준은 눈에 띄이게 향상되어 사회 각계의 주목을 끌게 되었으며 1920년에는 북양정부 외교장관 고유균(顾维钧)의 초빙으로 외교번역을 담당, 그 때로부터 육소만이란 이름은 북경 사교계에 널리 알려지게 되었다.

바로 이 시기 19살 천진난만한 소녀인 육소만은 부모의 뜻에 의해 성심학당을 그만 두고 왕갱(王庚)이란 남성과 결혼, 밀월을 마친 뒤 육소만은 비로서 자신이 행복하지 못함을 깨닫게 되었다.

결혼 3년이 되던 해, 왕갱은 하얼빈(哈尔滨)시 경찰국 국장으로 임명되었고 육소만은 왕갱을 따라 하얼빈으로 이주했다. 하얼빈으로 간 뒤 육소만은 한동안 당지 생활에 적응되지 않았고 왕갱 또한 사업과 전도에만 집착하면서 둘 사이의 사랑에는 무형의 금이 생기기 시작했다.

바로 이 때 육소만의 앞에는 서지만(徐志摩)이라는 젊은이가 나타났고 육소만은 그를 통해 진정한 애정을 피부로 느낄 수 있었다. 그러던 중 육소만과 왕갱 사이에는 커다란 언쟁이 벌어졌고 이 날 왕갱은 많은 사람들 앞에서 육소만을 욕해대면서 큰 창피를 주었다.

그 뒤 부친 육정은 왕갱한테 크게 실망하면서 딸의 장래를 두고 걱정을 표하군 했으며 19육소만이 이혼을 결심하자 뜻밖으로 이를 지지했다.

이렇듯 혼인풍파를 겪으면서도 1924년 육소만은 이탈리아 희곡작품 <신기루(海市蜃楼)>의 번역을 완성하는 재능을 나타냈다.

한편 1925년 왕갱과 이혼한 육소만은 인차 서지마와 열애에 들어갔으며 그 이듬해 10월 서지마와의 재혼에 성공했다. 그러는 사이 육소만은 유해속(刘海粟) 화백을 스승으로 미술을 배우기 시작, 이혼풍파 및 재혼생활 등 모든 것은 결코 그녀의 <학구열망>에 장애가 되지 않았다.

이어 육소만과 서지마는 북경을 떠나 상해로 갔고 거기에서 둘의 합작으로 된 희곡집 <변곤강(卞昆冈)>을 출판발행하게 되었으며 또한 상해에서 유명인사들인 옹서오(翁瑞午), 엽공작(叶恭绰) 등과 사귀기도 하였다.

이렇게 재혼 후 5년간 육소만과 서지마 간의 생활은 행복하고도 뜻 깊은 나날이었다. 둘은 지향하는 분야가 같았고 또한 부부 사이의 애정도 극진했으며 또한 착한 성품도 비슷하였다. 헌데 세상의 풍운을 예측할 수 없듯이 1931년 11월 19일, 서지마가 한차례의 비행기사고로 저 세상 사람으로 될 줄이야. 이는 28살 젊은 부인인 육소만한테 있어서 청천벽력이나 다름 없었다.

남편이 사망한 뒤 육소만은 더 이상 사교계에 나가지 않았고 자신에 대한 외계의 질책과 루머에 묵묵히 참고 견디면서 서지마의 유작 정리에 착수, 1931년 12월엔 남편의 유작 <운유(云游)>를 정리해 발표했고 1933년에는 <미현쇄어(眉轩琐语)>를 <시대화보> 제 3권 제6기에 발표했으며 이 중 <미현쇄어>는 후에 육소만이 편찬한 <지마일기(志摩日记)>에 수록되었다. 또한 그 때로부터 육소만은 아예 거의 두문불출하고 저택에 묵박혀 있으면서 창작, 번역과 그림그리기에 전념, 1934년에는 <논어(论语)> 제38기에 <애미소찰(爱眉小扎)>을 발표했고 2년 뒤인 1936년에는 양우부흥도서회사(良友复兴图书公司)를 통해 <애미소찰>을 단행본으로 출판했으며 그 해에 중국여자서화회에 가입하기도 했다.

1941년 육소만은 상해 대신회사(大新公司)를 통해 개인 회화전(画展)을 개최, 성숙된 여류 화백임을 과시했고 1943년에는 양우부흥도서회사를 통해 단행본 <애미소찰>을 재판했으며 1947년까지는 글 쓰고 그림을 그리는 한편 지속적으로 남편 고 서지마의 유작정리에 혼신을 쏟았다. 그것들로는 서지마가 1918년에 쓴 <서호기(西湖记)>, 1926년부터 1927년 사이에 쓴 <미현쇄어>와 <색깔이 없는 한권의 책(一本没有颜色的书)> 등이 있었다.

육소만으로 말하면 사생활이 비교적 복잡한 여인인 것만은 틀림없었다. 처음의 왕갱과의 혼인은 봉건전통의 반강제적인 혼인이었다면 두 번째 서지마의 혼인은 서로가 사랑하였고 또한 봉건적 세속을 벗어난 자유적인 혼인이었음에도 불구하고 서지마와의 결혼 후에도 육소만은 옹서오(翁瑞午), 아부용(阿芙蓉) 등과 남다른 사이었으며 서지마가 사망한 후에는 더욱 자신의 슬픔과 고통을 달랠 길 없어 자주 이들과 <일야 애정(一夜班房)> 관계를 갖군 하기도 했다고 한다. 그리고 1938년부터는 옹서오와 정식으로 동거생활을 시작, 그 때 육소만의 나이는 35살에 불과했다.

육소만의 두고 그 무슨 질책이나 비난에 앞서 그가 생활했던 시대의 배경을 보면 어느 정도 동정이나 이해가 가는 면도 없지 않아 있는 것 같다. 우선 육소만이 젊은 시절은 중국의 봉건세습에서 갓 현대문명을 접하는 시대였던만큼 그런 사생활의 출현은 정상적이란 분석이며 거기에 당시 육소만은 절색의 미모인데다 여러 가지 재능을 갖고 있었기에 쉽게 남의 말밥에 오르기도 했었다는 점도 부인할 수 없겠다는 생각이다. 그리고 그 시기, 육소만은 마음씨가 착한데다 신체가 허약했기에 남자들의 유혹에 쉽게 넘어갈 수도, 또한 남자들의 보호가 필요했을지도 모를 일이다.

의문스러운 것은 1938년 옹서오와의 동거를 시작한 뒤 20여 년간 여러 가지 애로와 풍파가 있었지만 육소만은 옹서오의 곁을 지켜주면서 그를 배반하지 않았다는 점이다. 1955년 옹서오가 착오를 범해 모든 공직에서 해임돼 <백수>가 되었을 때에도 그랬고, 폐병으로 피를 토하며 고액의 의료비용이 들어갈 때에도 마찬가지었다. 당시 호적을 비롯한 육소만과 가까웠던 많은 인사들이 그녀더러 옹서오한테서 떨어질 것을 권고했으며, 그 중 호적은 이제 옹서오와 헤어지기만 하면 육소만의 모든 생활비용까지 자기가 부담할 수 있다고 했다. 하지만 육소만은 생활형편이 극히 궁핍함에도 옹서오의 곁을 떠나지 않으면서 남편도 아닌 이 <동거남>을 돌봐준 것으로 알려지고 있다. 하다면 옹서오의 곁을 떠나지 않으면서도 왜 그와 정식 혼인은 하지 않았는지? 또한 혼인관계가 아니면서 왜 옹서오의 곁을 시종 지켜주었는지? 이러한 것들은 오늘까지도 일종 미스테리가 아닐 수 없다.

1956년 4월 육소만은 당시 상해시 진의 시장의 관심으로 상해시 문사관 직원으로 배치되었고 그 해에 중국 농공민주당에 가입, 1958년에는 상해 중국화원(中国画院)의 전직화가로 됨과 아울러 상해미술가협회에 가입하게 되었으며 1959년에는 상해시 인민정부 참사실 참사(参事室参事)로 추대받았고 역시 그 해에 전국 미술가협회의 <3.8홍기수(三八红旗手)>로 평선되었다.

행운과 비운이 엇갈림 속에서 20세기 중반까지 살아왔던 중국현대사의 여걸- 육소만은 1965년 4월 3일 상해 화동병원에서 52세의 아까운 나이로 자기의 인생을 마감했다.

ⓒ 인터내셔널포커스 & www.dspdaily.com 무단전재-재배포금지

BEST 뉴스

-

사료 왜곡 논란 부른 《태평년》의 ‘견양례’

글|안대주 최근 중국에서 개봉한 고장(古裝) 역사 대작 드라마 《태평년》이 고대 항복 의식인 ‘견양례(牵羊礼)’를 파격적으로 영상화하면서 중국 온라인을 중심으로 거센 논쟁을 불러일으키고 있다. 특히 여성의 신체 노출과 굴욕을 암시하는 연출, 극단적인 참상 묘사는 “역사적 사실을 넘어선 과도한 각색”... -

중국의 도발, 일본의 침묵… 결승전은 반전의 무대가 될까

“일본은 코너킥으로만 득점한다.” “선수들은 어리고, 쓸모없다.” “일본은 이미 끝났다.” 중국의 입장에서는 이 말이 사실이라면 좋겠지만, 문제는 축구가 언제나 말과 반대로 흘러왔다는 점이다. 이런 발언은 종종 상대를 무너뜨리기보다, 잠자고 있던 본능을 깨운다. 이쯤 되면 묻지 않을 수 없다. 중국은, 괜... -

![[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕](/data/news/202601/news_1768862127.1.jpg)

[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕

중국 전통 사회의 성 문화는 하나의 얼굴을 갖지 않았다. 그것은 계층에 따라, 권력의 높이에 따라 전혀 다른 모습으로 작동했다. 누군가에게 성은 권력의 특권이었고, 다른 누군가에게는 평생 지켜야 할 의무이자 족쇄였다. 이 극단적인 대비의 출발점에는 언제나 황제가 있었다. 중국 역사에서 황제는 단순한... -

![[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대](/data/news/202601/news_1769224829.1.png)

[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대

중국의 권력 질서는 단선적이지 않았다. 황제가 제도를 만들고, 사대부가 이를 해석하며, 향신이 지역 사회에 적용하는 동안에도, 제도의 균열은 늘 존재했다. 그 균열이 극대화될 때 등장하는 존재가 군벌이었다. 군벌은 법의 산물이 아니었고, 윤리의 결과도 아니었다. 그들은 오직 무력을 통해 권력을 획득했고, 그 ... -

서울에서 2년, 드라마가 말하지 않는 ‘한국의 계급’

글|안대주 서울에서 2년을 살고 나서야, 이 말을 꺼낼 수 있게 됐다. 현실의 한국 사회는 우리가 드라마를 통해 익숙해진 모습과는 크게 다르다. 회사의 해외 파견으로 처음 서울에 왔을 때, 머릿속은 한류 드라마의 장면들로 가득 차 있었다. 재벌가와 상속자, 가난한 주인공의 신... -

“팬심을 넘어 산업으로”… K-팝 팬덤 문화의 또 다른 얼굴

글|이금실 한국의 K-팝 팬덤 문화는 더 이상 ‘열정적인 취미’의 영역에 머물지 않는다. 해외 거주 경험자들 사이에서는 이 문화가 고도로 조직된 감정 산업이자, 팬을 동원하는 정교한 노동 시스템이라는 평가가 확산되고 있다. 팬은 소비자이기 이전에 성과를 만들어내는 생산 주체이며, 이 산업은 ...

![[기획 연재 ⑦] 세 번의 성 인식 전환](/data/news/202601/news_1769843842.1.png)

![[기획 연재 ⑥] 가장 많은 규제, 가장 적은 선택―평민의 성 문화](/data/news/202601/news_1769729295.1.jpg)

![[기획 연재 ⑤] 법 바깥의 세계, 강호…범죄와 결합한 성](/data/news/202601/news_1769589935.1.png)

![[기획 연재 ③] 향신 계층과 성 권력의 민낯](/data/news/202601/news_1769081302.1.png)

![[기획 연재 ②] 도덕을 말하던 자들의 은밀한 향락](/data/news/202601/news_1768997005.1.png)

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)