- 스승의 날 기념하여

■ 문 민

해마다 이맘때면 멀리 중국 어딘가에 계실 스승이 그립습니다. 어렸을 적에 다녔던 학교가 폐교 되었으니 찾아 뵐 수 없어 마음이 더 아련합니다.

17년 전 서울에서 다시 공부하여 모교 두 개가 더 생겼습니다. 하나는 한국외국어대학교이고 다른 하나는 서울대학교이지요. 학교 모두 서울에 있어 집에서 1시간 이내 거리지만 졸업 후 선생님을 한 번도 찾아뵙지 못했습니다.

고등학교 2학년인 딸아이가 5월 15일 스승의 날에 중학교 선생님을 찾아뵈러 간다기에 나도 한번 나의 스승을 찾아뵐까 용기를 내보지만 갑자기 여러 명의 선생님들이 떠올라 어느 선생님부터 찾아뵈어야 할지 망설여집니다.

그래서 이 지면을 통해 선생님께 안부를 전하고자 합니다. “선생님 가르침 감사합니다. 스승의 날 행복하게 보내세요.”

이렇게 인사를 올렸지만 왠지 불효한 제자인 것 같아 죄책감이 듭니다.

한국외국어대학교에서 학부 공부를 할 때는 전공보다 교양과목이 더 재미있었습니다. 성적증명서를 보니 그때 재미있게 들었던 교양 과목 성적 역시 높게 나왔습니다. 3학년 1학기에 들었던 ‘논리와사고’과목은 A+이었습니다. 지금도 그때 수업이 생생합니다. 담당 선생님은 탁석산 박사였는데 한 학기 동안 아주 얇은 교과서 하나를 소개하면서 그 책을 꼭 사지 않더라도 읽고 나서 중간고사 전까지 독후감을 제출하라고 했습니다. 그때 읽었던 책은 ‘한국의 정체성’이었습니다. 150페이지도 되지 않은 얇은 책이라 부담되지도 않았습니다. 리포터를 제출하기 위해 읽고 또 읽었습니다. 읽을수록 나의 정체성을 얘기하는 것 같아 책속에 푹 빠졌습니다. 나는 A4 3장 되는 리포터에 나의 정체성에 대한 고민을 실토했습니다. 선생님은 빨강 펜으로 잘 썼다고 코멘트를 달아 주었습니다. 졸업하고 퍽 후에 알게 되었지만 탁석산 박사는 종종 TV에 출연하기도 했습니다. 그 때마다 선생님께 연락드리고 싶었지만 혹여 알아보지 못할까봐 그만두곤 했습니다. 당시 한반에 수강생이 50~60명이 되었지요.

한국외국어대학교에서 학부 공부를 할 때는 지도교수가 없었습니다. 그러나 서울대학교에서 석사공부를 할 때는 입학하면서부터 지도교수가 정해졌습니다. 나의 지도교수는 “학교 컨설팅” 책을 쓰신 진동섭 교수였습니다.

2003년 서울대학교 교육학 석사를 지원할 때 저는 연구계획서에 중국의 조선족 학교에 대해 연구하겠다고 썼습니다. 일반적으로 연구계획서와 졸업논문이 꼭 일치하지 않습니다. 그러나 저는 입학 당시 제출했던 연구계획서와 졸업논문 주제가 거의 일치했습니다. 조금 수정되었다면 범위를 줄였을 뿐이었습니다. 원래는 중국 동북3성의 조선족학교를 대상으로 하려고 했는데 졸업논문에서는 흑룡강성 조선족학교를 중심으로 썼습니다.

선배들은 석박사 졸업논문을 쓰면서 한번쯤은 ‘논문병’에 걸린다고 했습니다. 나도 예외가 아니었습니다. 심장이 콩알만 해져 쉽게 놀라고 긴장이 수개월 지속되면서 머리카락도 많이 빠지고......

한국어 실력이 낮은 나로서는 동기들에 비해 두 배, 세배 힘들었습니다. 띄어쓰기, 철자, 사투리 등등 논문을 쓸 기본이 되어있지 않았습니다.

논문자격시험은 통과했지만 막상 논문을 쓰려니 앞이 캄캄했습니다. 졸업을 포기하고 싶은 생각도 한 두 번이 아니었습니다. 그러나 힘들 때마다 지도교수님은 띄어쓰기, 철자, 사투리를 하나하나씩 첨삭지도를 해주셨습니다. 최종 인쇄되기까지 7번~8번 교수님께 지도를 받았습니다. 교수님은 번마다 꼼꼼히 첨삭지도를 해주셨습니다. 졸업한지 7년이 되고 그동안 이사를 두 번이나 하였지만 아직도 교수님께서 직접 첨삭 해준 논문원고를 보관하고 있습니다. 최종 인쇄본보다 더 값진 논문이라고 생각되어 폐기 하지 않고 있습니다.

교수님 이 못난 제자를 기억하고 계시나요? 첨삭논문원고를 볼 때마다 선생님 생각이 납니다.

“선생님, 감사합니다.”

선생님, 저는 요즈음 7년 전에 썼던 논문을 자주 읽어보곤 합니다. 논문 쓸 당시 갖고 있던 문제인식이 그대로 멈춰서는 안 된다는 생각이 들었습니다. 그래서 드디어 일을 저지르고 말았습니다. 중국동포 자녀 교육을 위해 주말학교를 만들고자 합니다.

선생님, 그때 학창시절 노트를 보니 “어떻게 Leaning community를 이룰 것인가”라는 메모가 있었습니다. 그리고 ‘책무성 accountability’에 대해 메모도 있습니다.

주말학교가 ‘학습커뮤니티(Leaning community)’의 일환이라면 어떻게 ‘책무성 (accountability)’을 실천해야 하는지 잘 모르겠습니다.

선생님, 7년 전으로 다시 돌아갈 수 있을까요?

주말학교가 무엇을 의미하며 어떻게 교육을 하는 것이 바람직한 것인지에 대한 답을 찾고 싶습니다.

BEST 뉴스

-

서울 3년 살며 깨달은 한국의 민낯

영하 12도의 서울. 바람은 칼날처럼 뼛속으로 파고들었다. 나는 홍대 입구에 서 있었다. 움직이는 이불 더미처럼 꽁꽁 싸매고, 온몸을 떨면서. 그때 정면에서 한국 여자 셋이 걸어왔다. 모직 코트는 활짝 열려 있고, 안에는 얇은 셔츠 하나. 아래는 짧은 치마. ‘광택 스타킹?’ 그런 거 없다. 그... -

마두로 체포 이후, 북한은 무엇을 보았나

글|안대주 국제 정치는 종종 사건 자체보다 ‘언제’ 벌어졌는지가 더 많은 것을 말해준다. 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 전격 체포한 직후, 그리고 이재명 대통령의 방중 일정과 맞물려 북한이 고초음속 미사일 발사 훈련을 공개했다. 단순한 군사 훈련의 공개로 보기에는 시점... -

같은 혼잡, 다른 선택: 한국과 중국의 운전 문화

글|화영 한국에서 운전하다 보면 반복해서 마주치는 장면이 있다. 차선을 바꾸기 위해 방향지시등을 켜는 순간, 뒤차가 속도를 높인다. 비켜주기는커녕, 들어올 틈을 원천 차단한다. 마치 양보가 곧 패배인 것처럼 행동한다. 이 장면은 우연이 아니다. 한국 도로에서는 ‘내가 우선’이... -

“왜 이렇게 다른데도 모두 자신을 ‘중국인’이라 부를까”

글|화영 해외에서 중국을 바라보는 외국인들 사이에서는 종종 비슷한 의문이 제기된다. 남북으로 3000km에 달하는 광대한 영토, 영하 50도에서 영상 20도를 오가는 극단적인 기후, 서로 알아듣기 힘든 방언과 전혀 다른 음식 문화까지. 이처럼 차이가 극심한데도 중국인들은 자신을 ... -

중국산 혐오하면서 중국산으로 살아가는 나라

중국산을 싫어한다고 말하는 사람은 많다. 그런데 중국산 없이 하루라도 살아갈 수 있는 사람은 거의 없다. 한국 사회의 중국산 혐오는 이미 감정의 영역에 들어섰다. “중국산은 못 믿겠다”, “짝퉁 아니냐”는 말은 습관처럼 반복된다. 하지만 이 말은 대부분 소비 현장에서 힘을 잃는다. 불신은 말... -

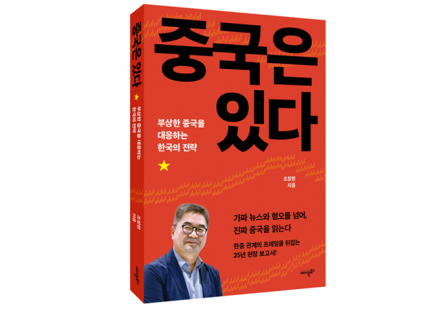

중국을 말하기 전에, 우리는 무엇을 보고 있는가

글|허훈 한국 사회에서 ‘중국’은 더 이상 하나의 국가가 아니다. 혐오와 공포, 불신과 조롱이 뒤엉킨 감정의 대상이 됐다. 정치권과 유튜브, 포털 알고리즘은 이 감정을 증폭시키고, 우리는 어느새 중국을 이해하기보다 소비하고 있다. 중국을 모른 채 중국을 단정하는 일이 일상이 됐다. 조창완의...

![[기획 연재 ③] 향신 계층과 성 권력의 민낯](/data/news/202601/news_1769081302.1.png)

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)